在“哲学+”实践团眼中,七彩,是云南的颜色。它是泼洒在山川湖海间的风景,也是浸润在人们心灵深处的底色。2025年7月,苏州大学“哲学+”实践团走进云南省大理白族自治州祥云县,开展由共青团中央和中国青年志愿者协会主办的2025年关爱行动“七彩假期”志愿服务实践活动。这段旅程,如果用颜色标记,那一定是信仰的红、火把的橙、同行的黄、古道的绿、釉色的青、扎染的蓝、童趣的紫。团队成员带着知识与热忱而来,希望为孩子们的假期添上几笔鲜亮;在实践中“哲学+”的青年们发现,这片土地与这里的人,赋予了每种色彩以鲜活的灵魂。这场相遇,注定是一场色彩与心灵的相拥。

(一) 信仰红:践行与传承

红色,是信仰的底色,也是精神的火炬。“人字好写,一撇一捺;但想成为一个真正的人,难度大大提升,需要正确价值观的指引,需要一生去坚守。”哲思课堂上,苏州大学“哲学+”实践团负责人成一涵用小朋友们听得懂、记得住的方式解读社会主义核心价值观。“弘扬跨越时空的抗战精神”专题调研中,实践团走进祥云县关爱退役军人协会,刘云顾问的讲述为青年们找寻祥云的抗战记忆,也细数着协会6年来1000余名退役军人以初心守护“战友之家”的坚守;副秘书长杨家旺谈及四川松潘抗震救灾的经历,那些徒手挖掘废墟、激流勇救战友的瞬间,让“英勇”二字有了沉甸甸的分量。“抗战精神”从不是史书里泛黄的文字,而是在滚烫的历史中跃动,跨越八十载风雨跨透时空的力量。这场特殊的实践调研之旅让年轻一代与这片土地、这段历史紧紧相连。传承,是带着这份精神的火种,坚定地继续前进。

(二) 火把橙:篝火与舞步

在祥云,火把节的热闹从下午就开始了。街上搭起了彩门,卖小吃的摊位排成一条街,油炸的香味和烤肉的香气混在一起。晚上八点,广场中央的篝火点燃,火光闪亮,把人们的脸映得红红的。当地人将火把递给团队的青年们,木柄在手里很沉,火焰在耳边劈啪作响。鼓声一响,人群舞动起来。团队成员与阿婆、本地老师、其他志愿者手牵得愈发的紧,笑声混着火苗的噼啪声,在夜色里飘荡得很远。热浪从脚底一直涌到额头,衣服上沾了烟火味。回到住处时,橙色的火光还在心中,越燃越旺。

(三) 同行黄:笑声与温暖

黄色,是阳光下最温暖的颜色,也像极了团队在一起的时光。七月的生日会,蛋糕放在桌中央,暖黄色的蜡烛火苗摇曳着,映在每个人的脸上。闭上眼睛,美好的祝愿在心中缓缓升起。大家齐唱生日歌、拍照、吃蛋糕,这种温暖,不同于节日的喧闹,而是同行人之间的信任和放松。那一刻,空气里满是黄色般的明亮与热烈。除了生日,团队还有更多温暖的瞬间:金黄色的落日余晖下打排球、踢毽子、玩飞盘,欢声笑语不断;小吃店里围坐一桌,互相推荐不同的口味,谁的碗里有好吃的,总有人忍不住夹一筷子尝尝;走在村口,有人突然蹲下去,逗起一只懒洋洋晒太阳的橘黄色小猫,大家围在一旁,笑声此起彼伏。同行的黄,是蛋糕的甜香,是球场的回响,是小猫柔软的毛发和不经意的笑颜。这个假期,不只是忙碌的安排,更是被细碎幸福点亮的日子。这些普通的场景,因为有彼此,变得格外热闹和幸福。一切终将暗淡,唯有被爱的日子闪着金光。

(四) 古道绿:驮影与岁月

绿,是茶马古道两侧斑驳屋舍的瓦檐叠翠,是阳光穿过枝叶洒在地上的零星碎影。团队沿着祥云县的茶马古道前行,每一步都踩在历史的痕迹上。石板路微微倾斜,两旁曾经热闹的民居如今大多空置,偶有几户人家门口晾晒着农具,透着生活的余温。行至马帮博物馆,陈列的马具、货物和老照片,静静讲述着古道上昔日的商旅故事和艰辛往来。马队踏过晨雾的蹄声,商客在驿站交换的方言,驮铃在山谷里荡出的悠长回响。那些往复不绝的驮运与交易,不只是账本上的数字往来,更是不同地域的文化在此碰撞、交融,让人心在路途中越走越近。历史与现实在这里交叠,让人感受到过去的勤劳与坚韧,也让人意识到文化和生活的变迁。这古道的绿,早已不只是草木的颜色。它是岁月在时光里酿出的宁静。

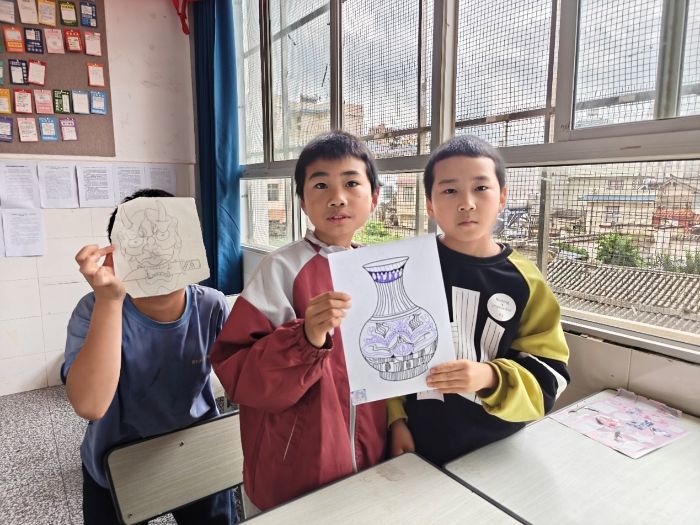

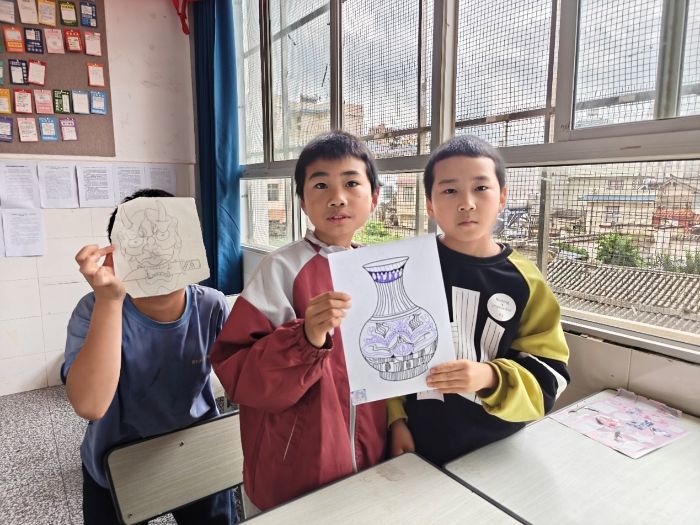

(五) 釉色青:笔墨与文化

青花瓷上流淌的釉色,泛着温润的柔光。课堂上,实践团成员铺开素白画纸,将青花纹饰里藏着的故事娓娓道来。缠枝莲纹里藏着生生不息的祈愿,云纹间飘着古人对天地的敬畏,就连最简单的回纹,都绕着“富贵不断头”的吉祥寓意。孩子们手握画笔,专注描绘,青色的线条便随着专注一点点铺展。有的孩子模仿瓶身上的缠枝纹,线条歪歪扭扭却透着认真。当孩子们举着画纸露出雀跃的笑,阳光透过窗户落在画纸上,把蓝色的纹路映得愈发清亮。恍惚间,那些笔墨勾勒的图案仿佛活了过来,与孩子们眼里的光撞了个满怀。古老的手工艺从不是博物馆里的标本,只要有人愿意描摹、愿意倾听,它就能在现代的课堂上,重新长出鲜活的模样。

(六) 扎染蓝:布纹与天空

天空很蓝,碧空如洗,没有一丝杂质,没有一星愁绪。雲川志愿者协会的志愿者老师们带领团队成员体验非遗手工的扎染。染液深得像一汪静止的湖,空气里有股淡淡的青草和靛蓝味,混着阳光下的热气,让人觉得很是深沉。团队成员在老师的教学下先折布、绑线,每一道褶皱和每一根线的位置,都会决定最后的花纹。布折好后,慢慢沉进染缸里。刚入水的时候,颜色几乎看不出来,只能看到液面微微荡起的涟漪。老师让把布在缸里翻动、浸泡,让靛蓝均匀渗进去。团队青年围在一旁,看颜色一点点渗进去,像看一朵花慢慢开放。绳子拆开,每一道褶皱都展开成意想不到的纹路,有的像湖面上的水波,有的像一片片白云飘在蓝天里。大家一边晾布,一边拿着成品互相展示,手上染上了淡淡的蓝色,就像带走了云南的一小片天空。

(七) 童趣紫:镜头与梦想

窗外的天色慢慢染上淡紫色的晚霞。团队青年们牵起小朋友们的手,和他们聊天谈心。刚开始,小朋友们总是低着头,双手绞在一起,声音轻得像怕惊扰谁。小心翼翼的神情,就像紫色的花苞,还没完全绽开,但你已经能感受到里面的鲜艳灵魂。渐渐地,笑声多了起来。镜头里,光从窗外斜斜照进来,把大朋友和小朋友的侧脸染成一层浅浅的紫光。视频回放时,能看到那种羞涩在一点点褪去,就像傍晚的紫色——先是温柔的浅色,慢慢加深,变得真切。团队成员和孩子们面对面聊生活和未来。问题很简单,比如“你长大想做什么”“你喜欢梦嘛”。一个男孩说,长大想当警察,保护身边的人。一个女孩说,梦是美好的,在梦里总是开心的玩耍。小孩子们说话时眼睛亮亮的,语气很肯定,没有犹豫。独属于孩子的天真和童趣,像紫色的晚霞一样轻柔。

祥云的“七彩”的日子里。团队青年和孩子们一道,在色彩里打捞美好的记忆碎片,也在彼此的陪伴中慢慢成长。孩子们会记得,这个夏天被斑斓的色彩紧紧包裹;而团队青年会记得,这片土地用最质朴、最真诚的方式讲述故事。七彩,是孩子们心底闪着光的纯真印记,也是我们青年学子青春里一页滚烫的篇章。

素材来源:苏州大学“哲学+”实践团

线下分队成员:成一涵、李桐、白点点、廖晓晓、刘彧彤、孙露珊、刘红、李芹、程靖雯、唐吏滋

拍摄:雲川青年志愿者协会、分队成员

文案与素材整理:廖晓晓、孙露珊

编辑:施朵朵

一审:王晓沁、苟鑫鑫

二审:成一涵

三审:王一成、董筱文、张凯丽