在文化传承与乡村振兴的时代浪潮中,巢湖学院"赴梅渚镇儿童教育帮扶团"于2025年7月深入安徽省郎溪县梅渚镇,开启了一场为期七天的非遗文化探寻与教育帮扶实践之旅。团队以"传承非遗文脉,赋能乡村教育"为宗旨,通过田野调查、课堂教学、文化体验等多元形式,在非遗保护与青少年教育之间架起桥梁,让古老的民俗文化在青春力量的浇灌下焕发新生。

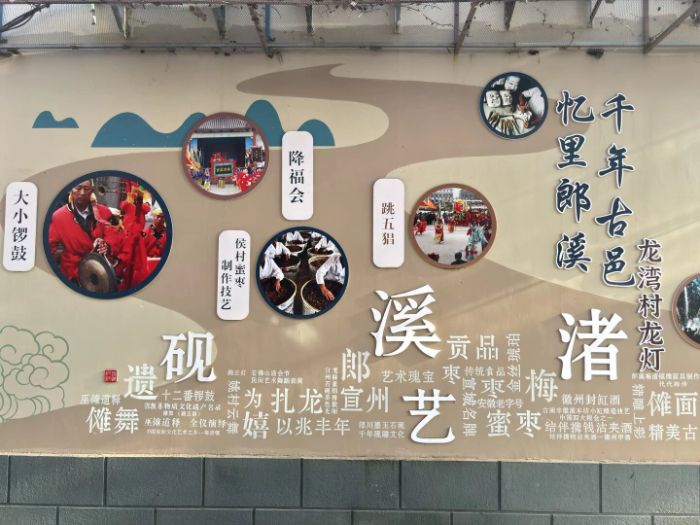

梅渚镇坐落于皖苏交界的胥河南岸,这里不仅孕育了灿烂的农耕文明,更是非物质文化遗产的富集地。实践团首先走进定埠民俗文化中心——这座占地两万多平方米的文化园区,静静矗立着降福庙、小马灯堂、祠山殿等历史建筑,宛如一部立体的民俗文化百科全书。

|

| 图一、郎溪镇的非遗文化 |

"这些小马灯不仅是工艺品,更是活着的历史。"当地民俗专家周国平老人的话语让团队成员深受触动。据介绍,定埠小马灯表演需28名十二三岁的孩童参与,角色涵盖三国英雄与岳传人物,表演阵法包括"一字长蛇阵""二脚阵"等,配合欢快的锣鼓曲牌,展现着浓郁的吴越文化特色。在五猖馆,国家级非遗"跳五猖"的传承更是令人震撼——清代金猖神头套历经三百年风雨依然完好,十三身表演服饰上的二十八星宿纹样,通过苏绣技艺的一针一线,将阴阳五行的古老智慧代代相传。

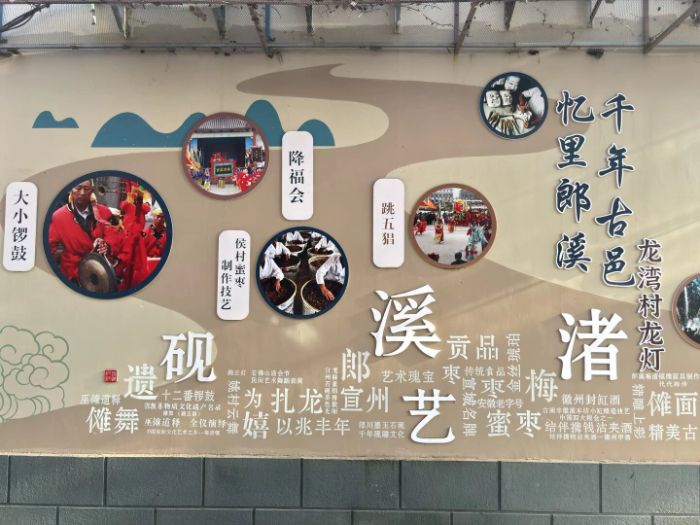

实践团深知,非遗传承离不开精神根基的滋养。7月3日,团队专程前往中共郎溪县党性教育馆,在"开天辟地""改天换地"等展区的历史文献中,探寻革命文化与民俗传承的内在联系。1927年,共青团员葛琴等人在郎溪创办"建平公学",以教育为掩护开展革命工作的史实,让队员们深受震撼。"先辈们用教育点燃革命火种,今天我们要用教育传承文化根脉。"队长杨雯雯在学习心得中写道。

|

| 图二、团队成员在郎溪党校参观学习 |

这种红色精神与非遗传承的融合,在课堂教学中得到生动体现。队员李艳在"郎溪故事"课上,将石佛山传说、绿茶文化与革命历史相结合,讲述了抗战时期郎溪人民用小马灯表演传递情报的红色故事;在"正方形拼接挑战"活动中,队员们引导孩子们用方块拼出"五角星""红旗"等图案,将几何知识与爱国主义教育巧妙融合。当地村委会主任感叹:"这些大学生不仅带来了知识,更带来了让传统文化活起来的思路。"

|

| 图三、团队调研实践照片 |

离别那天,孩子们为队员送上了亲手制作的手工作品。这些稚嫩却真诚的作品,让队员们深刻体会到教育帮扶的深层意义。

"原本以为我们是来给予的,到头来发现收获最多的是自己。"队员秦刘亮在实践日志中写道,"当老人握着我的手讲授小马灯制作技巧,我突然明白:文化传承不是单向的输出,而是心灵的双向奔赴。"队员陈雅慧则感慨:"非遗不只是博物馆里的展品,更是流淌在生活中的温情与记忆。"

|

| 图四、跳五猖的衣服 |

此次实践活动,巢湖学院学子用脚步丈量文化根脉,用创意激活传统基因,用真情搭建传承桥梁。他们不仅为乡村儿童打开了一扇认识本土文化的窗口,更探索出一条"高校+地方+非遗"的协同传承路径。正如党的二十届三中全会所强调的,教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。巢湖学院"三下乡"实践团以实际行动践行这一理念,让青春在非遗保护的生动实践中绽放光彩,为文化强国建设注入了鲜活的青春力量。

夕阳西下,胥河水静静流淌,倒映着梅渚镇的古老街巷与孩子们的笑脸。这场非遗文化的青春之约虽已落幕,但文化传承的种子已然播下。相信在不久的将来,当这些孩子长大成人,他们会记得这个夏天,记得那些教他们制作扇子、讲述家乡故事的大学生哥哥姐姐,记得自己曾亲手触摸过的文化根脉。而这,正是非遗传承最动人的希望所在。