8月7日 星期四 晴

今天,我有幸走进泊头火柴非遗传承人田向农的工作室,近距离感受这项百年技艺的温度与魅力。推开那扇斑驳的铁门时,扑面而来的木香混合着淡淡的硫磺味,瞬间将我拉回到那个“一根火柴点亮万家灯火”的年代。

田老师正在整理一批老模具。他粗糙的手指轻轻抚过那些木质模具,动作轻柔得像在抚摸自己的孩子。“这些都是老一辈传下来的宝贝,”他抬头冲我笑了笑,眼角舒展开来,“现在用的人少了,但我们还在坚持。”

看着他小心翼翼地擦拭模具的样子,我感受到了一种坚定的力量。这些承载着百年记忆的工具,在他的手中依然焕发着生机。

田老师带我参观了制作车间。他认真地演示着药头调配的过程,电子秤上的数字精确到小数点后两位。“这个比例一点都不能错,”他专注地盯着秤盘,“差一点点,火柴就点不着了。”

看着他一丝不苟的样子,我突然明白了什么叫“工匠精神”。在这个快节奏的时代,还有人愿意为了一根小小的火柴如此较真,这份执着让人敬佩。

文创产品展示区让我眼前一亮。那些印着京剧脸谱、山水画的火柴盒精美得让人爱不释手。“这些都是孩子们设计的,”田老师指着几个年轻人说,“年轻人有想法,我们老一辈有手艺,结合起来才能让老手艺焕发新生。”

看着他们热烈讨论的样子,我看到了这项古老技艺的未来。

临走时,我看到工作台上摆着一盒刚包装好的运河主题火柴。田老师注意到我的目光,笑着说:“这是准备参加下周非遗展的样品。虽然现在用火柴的人少了,但我们相信,只要用心做,就一定能找到知音。”

夕阳的余晖透过窗户洒进来,给整个工作室镀上了一层温暖的金色。这一刻,我仿佛看到了非遗传承的希望之光。

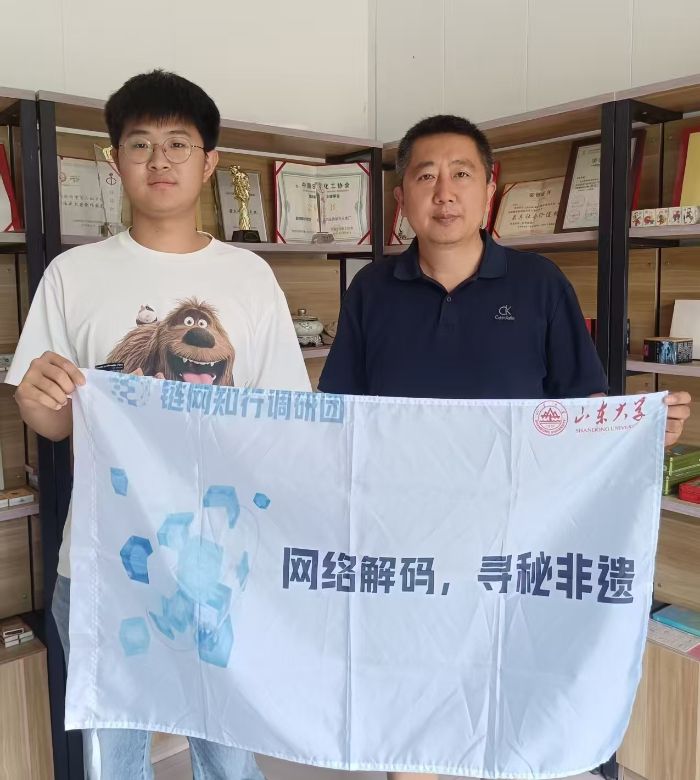

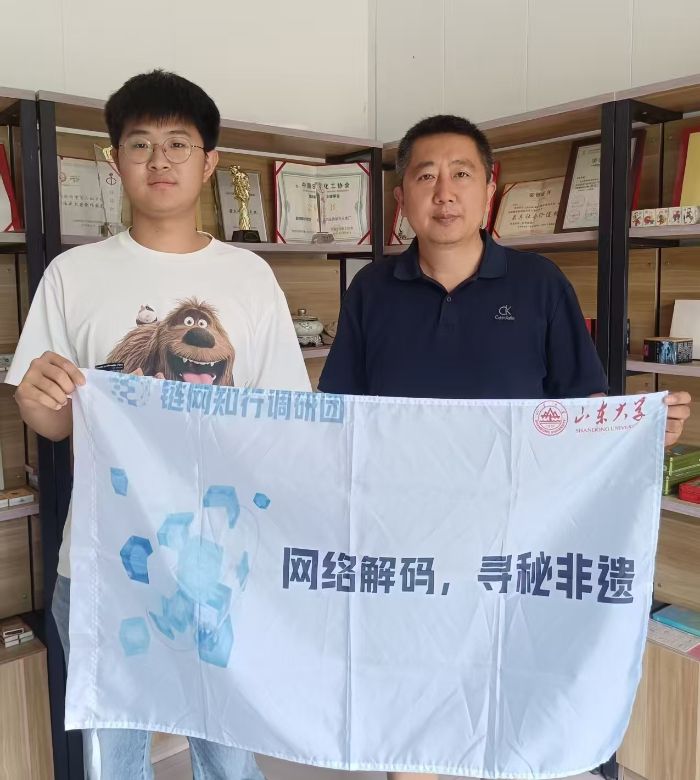

作者:2024级本科生 及远哲

来自单位:山东大学(威海)数学与统计学院