马鞍山7月30日电 南京大屠杀发生在什么时候?1937年12月23日。南京大屠杀意味着什么?它对于中国人来说这是一段不能忘却的悲痛。2023年6月15日,我们安工大外院赴安徽、南京晴虹红色寻访队一行人来到了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆进行参观,回顾那段历史。

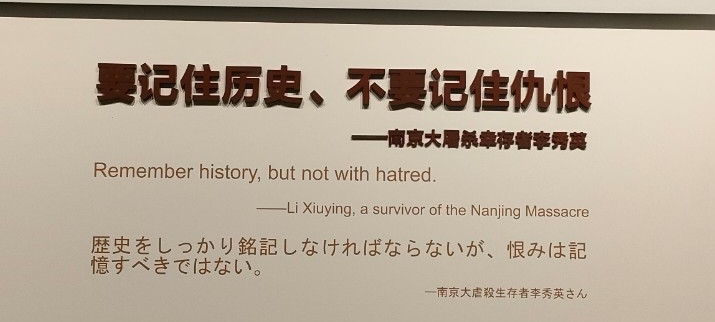

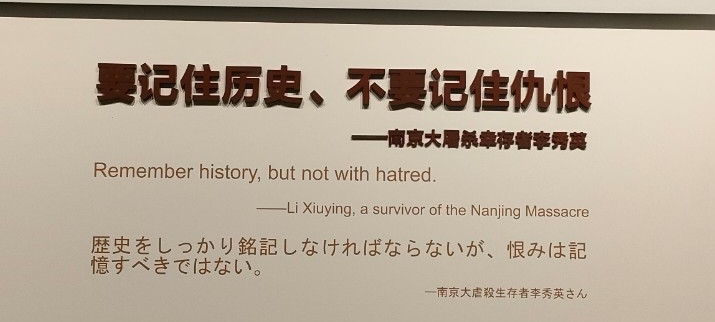

恰逢大雨,阴黑的天空向大地逼近,馆外名为《家破人亡》的塑像沉默着看向天空,无声但震耳欲聋地控诉着命运,见此没有一个访客内心不在震颤。一尊一尊塑像在路边矗立,我们的脚步越发沉重。馆内长长的楼梯带我们走进历史,左边的墙壁文字密密麻麻,走进你会知道,它们都是遇难者的名字。肃穆的人群一点点走进沉重的历史。“日军发动侵华战争”“日军向南京进犯”“日军飞机空袭南京”......参观路线把整个事件发生过程展现在我们面前,也展现了那种深深的无力感。拍照的动作少了,大家交流的声音小了,眼光全部在眼前的展品上汇聚。暴行历历在目,世界祈求和平的声音从未停歇。我们不能忘记历史,为了共同的记忆,要追求和平,但也切记,不要记住仇恨。“要记住历史,不要记住仇恨。”这是一位幸存者留在纪念馆的话。出了纪念馆,原以为此行就此结束,谁知跟随着人群,我们来到了一片大空地。原来整座纪念馆下就是悲剧之地。我们献上了我们的花朵。日军施暴难止,却也有人在竭尽全力帮助遇难者。小到一个人,大到国际社会,有人在关注,有人在挽救。栖霞寺难民收容所、魏特琳南京安全区......救下上万人。杯水车薪?不!集腋成裘!上万人与30万人相比,固然不多,却构成永恒长河中的伟大之举。大家都能感受到感恩之情溢于言表。

约翰·拉贝说的,血的教训,我们可以宽恕,但不可以忘却。历史是一面镜子,我们永远要牢记,只有带着历史前行,方向自在脚下。

图为纪念馆外《家破人亡》塑像

图为纪念馆内遇难者姓名墙

图为纪念馆内历史展墙

图为纪念馆内幸存者留言墙