为积极响应党的二十大关于文化自信自强的战略部署,调研歙县当地鱼灯非遗文化发展与传承现状,7月4日,巢湖学院计算机与人工智能学院赴歙县非遗文化传承与红廉教育实践团满怀热情,赶赴歙县瞻淇村,围绕“瞻淇鱼灯”,实践成员们通过文化溯源、制作体验、采访交流等调研形式,探寻这项民俗技艺的传承脉络与当代活力。

图为非遗传承人汪明胜老师与团队成员们拿着制好的鱼灯合影 杨越超 供图

瞻淇鱼灯起源于明清,最初为祭祀祈福所用,后融入节庆民俗,历经数百年发展,从简单灯彩演变为融合音乐、舞蹈的综合表演艺术,并于2014年列入省级非物质文化遗产名录。其以“鱼”谐音“余”象征富足,灯舞承载着水乡百姓对风调雨顺、宗族兴旺的祈愿,更有“一夜鱼龙舞”的古俗相承,是徽州民俗文化的生动缩影。

图为非遗传承人汪明胜老师教授实践成员们制作鱼灯骨架 杨越超 供图

图为实践成员们进行鱼灯鱼骨架的扎制 朱增辉 供图

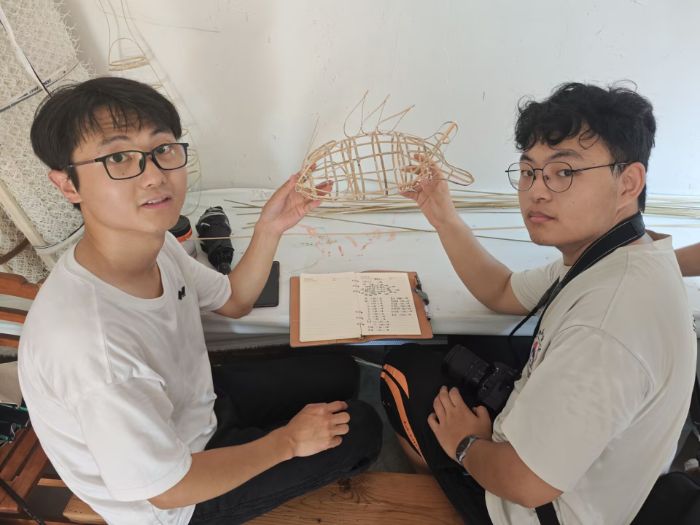

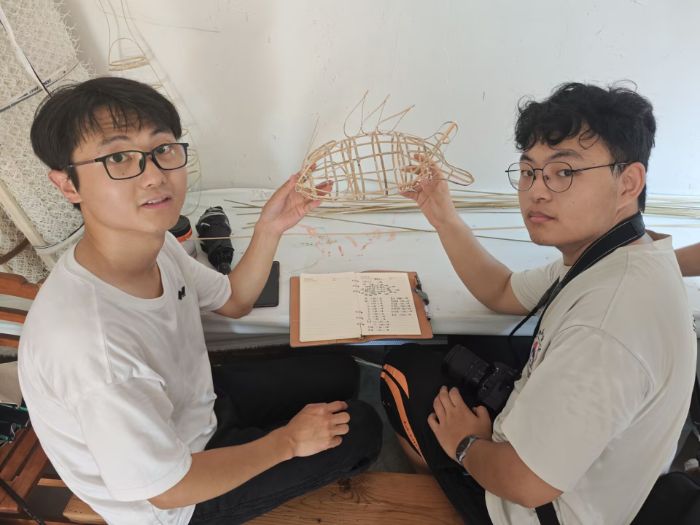

图为实践成员们展示扎制好的鱼骨架 胡陈宇 供图

实践中,成员们亲身体验了鱼灯制作全流程:先用竹篾扎制骨架,在匠人指导下将竹条弯出鱼身弧度;随后糊上绵纸,指尖轻压使纸面平整服帖;最后调和颜料,为鱼灯绘上鳞片、鱼鳍,一笔一划勾勒出灵动神态。大家不禁感慨:“鱼灯的制作看起来容易,但是很多流程却需要耐下性子慢慢进行,对观察和实践能力都是不小的考验。”

图为实践成员进行鱼灯蒙布流程 朱增辉 供图

图为实践成员向非遗传承人汪明胜老师学习画鱼鳞技巧 朱增辉 供图

亲手完成鱼灯制作后,实践成员们积极与非遗传承人汪明胜老师和瞻淇村鱼灯队队长、瞻淇鱼灯县级非遗代表性传承人郑冬蛟老师深入交流,了解到鱼灯传承中面临的难以得到支持和认同、传统舞灯技艺不被重视、经济市场匮乏等现实困境,并就所学专业积极为鱼灯的传承与发展建言献策。

图为实践成员与非遗传承人汪明胜老师沟通鱼灯文化内涵 杨越超 供图

图为实践成员与非遗传承人郑冬蛟老师采访交流 胡陈宇 供图

成员们表示,这次调研活动不仅掌握了鱼灯制作的手艺,更深刻体会到:每一盏鱼灯都藏着匠人的坚守,传承之路虽难,却因这份“鱼龙夜舞”的热闹与期盼而意义非凡,未来将以实际行动助力非遗活态传承。

此次“三下乡”社会实践,是巢湖学院学子践行社会责任、传承和弘扬中华优秀传统文化的生动实践。实践成员们在调研中将课堂所学转化为服务社会的具体行动,不仅提升了自身综合素质,也为歙县鱼灯非遗传承注入了蓬勃的青春活力,收获了无数宝贵经验。相信在不久的将来,这些伟大而美好的中华文化,会以更加崭新的面目出现在人们的视野中!