为贯彻落实党的二十大关于“推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌”战略部署,引导大学生培养对中华优秀传统文化的深厚情感,7月2日至7月5日,巢湖学院计算机与人工智能学院赴歙县非遗文化传承与红廉教育实践团赶赴黄山市歙县开展了为期三天的非遗文化调研和红廉文化学习活动,用专业知识赋能社会实践,并同步开展文旅宣传视频创作,以实际行动书写助力非遗传承的青春华章。

图为实践成员出发前在巢湖学院大门前合影 胡陈宇 供图

文化塑心:走进“徽”文化

实践团首先来到歙县徽州古城,在徽州历史博物馆中,从不同历史时期的展品与资料中探索徽州文化传承与发展的历史脉络,仿佛穿越时空,见证了徽州文化的起承转合。

图为实践成员赶赴黄山市歙县徽州古城合影并正式开展实践活动。 杨越超 供图

图为实践成员于徽州历史博物馆中调研徽派建筑构成。 匡兴巧 供图

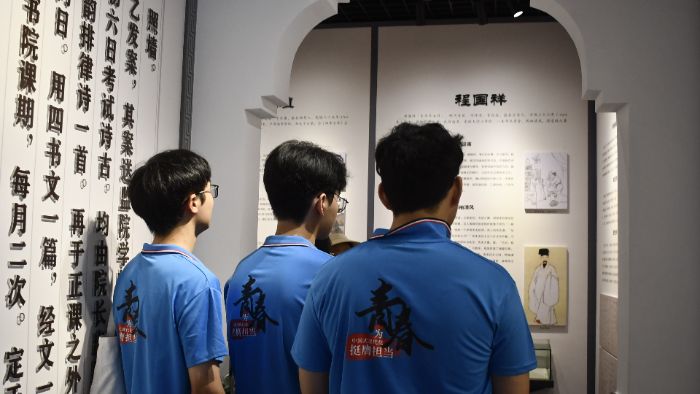

图为实践成员于徽州历史博物馆中学习徽州文化脉络。 匡兴巧 供图

通过逐步学习与了解徽派建筑、徽商经济以及非遗文化,实践成员们对徽州文化的认知愈发深刻。徽派建筑以其独有的错落有致之美,展现出独特的艺术魅力;徽商文化源远流长,在历史长河中留下了浓墨重彩的一笔;而徽墨和歙砚等的发展历程更是引人入胜,让成员们深感震撼。大家纷纷表示,对后续徽墨调研、剪纸溯源、鱼灯制作等实践活动充满期待。

红脉传承:红廉显担当

在深入了解了徽州文化发展脉络的基础上,实践成员们赶赴歙县廉政三示教育基地,积极调研当地红色廉政文化,在学习与实践中锻炼和提高自身思想觉悟。

图为实践成员于歙县廉政三示教育基地实践前合影。 胡陈宇 供图

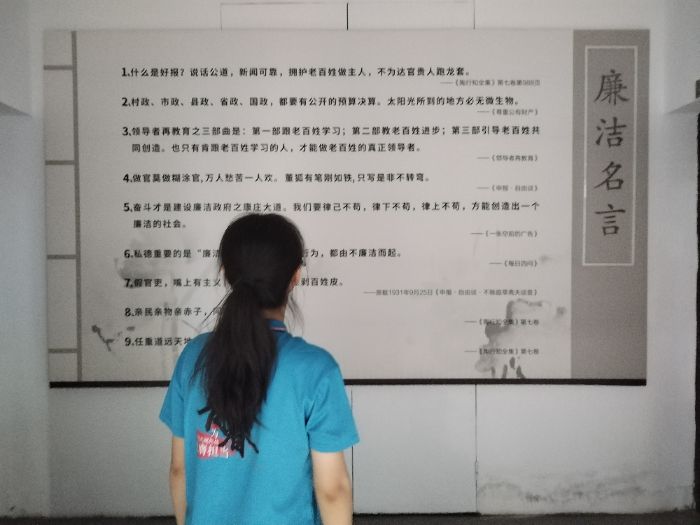

图为实践成员在教育基地内实地调研和学习当地红色廉政文化。 匡兴巧 供图

图为讲解老师为实践成员介绍歙县当地红色廉政文化发展。 匡兴巧 供图

歙县廉政三示教育基地设置陶子示范厅、历史昭示厅、纪法警示厅,以“先进人物示范、古代先贤昭示、反面典型警示”为主旨,多维度展现了歙县传统文化下蕴含的廉政因子和新时代全面从严治党的新成效。

图为实践成员深思歙县当地不同时期的“廉”文化内涵。 匡兴巧 供图

图为实践成员于陶子示范厅学习廉政文化。 朱增辉 供图

通过实物展陈、场景还原和影像资料,实践成员们直观感受到“廉”不仅是刻在碑上的训诫,更是融入血脉的信仰讲解老师在为实践成员们介绍红色廉政文化时感慨:“万分清廉,不过小善;一念贪污,即为大恶。新时代下学习和发展红色廉政文化,对传承红色基因、弘扬时代新风有着难以估量的现实意义。”

匠心凝韵:制墨有乾坤

与学习红色廉政文化带来的深切触动一样,徽墨厂的制墨调研之行,也深深牵动着实践成员们的心弦。为了深入了解徽墨传统制作技艺的传承现状、现代创新路径及文化价值,探寻非遗技艺在当代的保护与活化模式,为传统文化传承研究积累实践素材,实践成员们很快赶赴歙县老胡开文墨厂开展实地调研活动。

图为实践成员于歙县老胡开文墨厂实践前合影。 杨越超 供图

图为文墨厂负责人为实践成员们介绍歙砚选材。 匡兴巧 供图

图为文墨厂负责人为实践成员们介绍歙砚制作。 匡兴巧 供图

通过调研,实践成员们了解到歙砚主要产于歙县、婺源、休宁、祁门,歙石以婺源与歙县交界处的龙尾山下溪涧为优,龙尾石结构坚紧、纹理缜密、石肤温润、发墨如砥,故歙砚又称“龙尾砚”。歙砚具有“涩不留笔,滑不拒墨,瓜肤而彀理,金声而玉德”等优点,为历代文人所称道。

图为文墨厂制墨师傅制墨场景。 梁亚文 供图

图为实践成员认真观察制墨的描金过程。 杨越超 供图

对于徽墨制作的调研主要于制墨车间与描金车间展开。实践成员们先后参观了炼烟、和胶、杵捣、成型等制墨核心流程,目睹了匠人将墨坯反复捶打至“入木三分”的韧劲;在描金车间,细腻的金粉经匠人之手化为墨锭上灵动的纹样,让成员们直观地感受到了“墨里藏金”的精湛工艺。

图为实践成员们在文墨厂内的微型博物馆学习和调研徽墨文化。 匡兴巧 供图

徽墨因产于徽州而得名,主要为歙县、休宁、婺源等地加工制造的墨。其始创于唐末,创始人为河北易水人奚超,素有“拈来轻、嗅来馨、磨来清”之誉。徽墨色泽黑润、质地细腻、馨香宜人、历久弥新,每一特点都让实践成员们为之惊叹。

图为实践成员们与非遗传承人周美洪老师采访交流。 匡兴巧 供图

徽墨制作技艺国家级非遗传承人周美洪先生在采访中告诫实践成员们:“支撑着他学习和传承徽墨技艺至今的,正是一心一意地做好自己的墨坚守与责任,不只是在制墨上,在做任何事情上都要有这样的心性。”大家纷纷表示,此次调研不仅加深了对非遗文化的认知,更感受到传承背后的责任,将以实践行动助力传统文化的保护与传播。

巧手慧心:剪纸绘徽州

与非遗徽墨同样声名在外的,还有独具匠心的徽州剪纸。在徽州古城仁和楼的吴笑梅剪纸手作体验馆,实践成员们在省级非物质文化遗产“徽州剪纸”代表性传承人吴笑梅老师的指导下,上了一堂别开生面的非遗实践课。

图为实践成员们与非遗传承人吴笑梅老师于仁和楼前合影。 朱增辉 供图

图为非遗传承人吴笑梅老师向实践成员介绍自己的剪纸作品。 匡兴巧 供图

从与吴笑梅老师的相处与沟通中实践成员们得知,徽州剪纸起源于唐宋,早期作为刺绣底样存在,明清时随徽商兴盛走向成熟,题材扩展至民俗、山水,成为节庆装饰主力。近现代,剪纸文化经吴笑梅等传承人们创新,于2008年列入省级非遗。

图为非遗传承人吴笑梅老师向实践成员传授剪纸技艺。 胡陈宇 供图

图为非遗传承人吴笑梅老师就剪纸作品与实践成员积极互动。 朱增辉 供图

剪纸文化内涵深厚,以吉祥纹样寄托生活愿景,题材多取自徽派建筑、民俗场景,是地域文化的缩影。通过阴阳刻技法,以虚实构图体现传统哲学,方寸间藏着徽州人的生活智慧与审美。其深刻的文化底蕴,在实践成员们心中留下了浓墨重彩的一笔。

灯影焕彩:鱼灯映新章

实践的最后一站,团队成员们赶赴歙县瞻淇村,在这里,一场史无前例的鱼灯文化盛宴拉开序幕。围绕当地非遗“瞻淇鱼灯”,实践成员们通过文化溯源、制作体验、采访交流等调研形式,探寻这项民俗技艺的传承脉络与当代活力。

图为非遗传承人汪明胜老师与团队成员们拿着制好的鱼灯合影。 杨越超 供图

瞻淇鱼灯起源于明清,最初为祭祀祈福所用,后融入节庆民俗,历经数百年发展,从简单灯彩演变为融合音乐、舞蹈的综合表演艺术,并于2014年列入省级非物质文化遗产名录。其以“鱼”谐音“余”象征富足,灯舞承载着水乡百姓对风调雨顺、宗族兴旺的祈愿,更有“一夜鱼龙舞”的古俗相承,是徽州民俗文化的生动缩影。

图为非遗传承人汪明胜老师教授实践成员们制作鱼灯骨架。 杨越超 供图

图为实践成员们进行鱼灯鱼骨架的扎制。 朱增辉 供图

图为实践成员们展示扎制好的鱼骨架。 胡陈宇 供图

实践中,成员们亲身体验了鱼灯制作全流程:先用竹篾扎制骨架,在匠人指导下将竹条弯出鱼身弧度;随后糊上绵纸,指尖轻压使纸面平整服帖;最后调和颜料,为鱼灯绘上鳞片、鱼鳍,一笔一划勾勒出灵动神态。大家不禁感慨:“鱼灯的制作看起来容易,但是很多流程却需要耐下性子慢慢进行,对观察和实践能力都是不小的考验。”

图为实践成员进行鱼灯蒙布流程。 朱增辉 供图

图为实践成员向非遗传承人汪明胜老师学习画鱼鳞技巧。 朱增辉 供图

亲手完成鱼灯制作后,实践成员们积极与非遗传承人汪明胜老师和瞻淇村鱼灯队队长、瞻淇鱼灯县级非遗代表性传承人郑冬蛟老师深入交流,了解到鱼灯传承中面临的难以得到支持和认同、传统舞灯技艺不被重视、经济市场匮乏等现实困境,并就所学专业积极为鱼灯的传承与发展建言献策。

图为实践成员与非遗传承人汪明胜老师沟通鱼灯文化内涵。 杨越超 供图

图为实践成员与非遗传承人郑冬蛟老师采访交流。 胡陈宇 供图

成员们表示,此次实践不仅掌握了鱼灯制作的手艺,更深刻体会到:每一盏鱼灯都藏着匠人的坚守,传承之路虽难,却因这份“鱼龙夜舞”的热闹与期盼而意义非凡,未来将以实际行动助力非遗活态传承。

此次“三下乡”社会实践,是巢湖学院学子践行社会责任、传承和弘扬中华优秀传统文化的生动实践。实践成员们在调研中发现问题,在对话中凝聚智慧,用镜头记录文化新生,用脚步丈量传承脉搏,将课堂所学转化为服务社会的具体行动,不仅提升了自身综合素质,也为歙县当地的红廉文化和徽墨、剪纸、鱼灯等非遗传承注入了蓬勃的青春活力,收获了无数宝贵经验。传承无悔,坚守无价,相信在不久的将来,这些伟大而美好的中华文化,会以更加崭新的面目出现在人们的视野中! (通讯员 朱增辉)