2024年7月22日至7月28日,华中农业大学信息学院的暑期社会实践团远赴湖北省恩施市,开展了一场别具意义的古建筑文化探访活动。这次实践活动以“美丽恩施,青春行动”为主题,旨在通过对土家族传统古建筑的实地考察和数字化保护,进一步弘扬中华优秀传统文化。实践团六名成员带着满腔热情深入恩施土家族苗族自治州,探访当地丰富的古建筑遗产,并结合3D建模技术为古建筑的保护与传承提供了现代科技的支持。

探访恩施古建筑,感受土家文化 恩施是土家族文化的重要发源地,历史悠久,文化底蕴深厚。其建筑风格独特,以榫卯结构为代表的土家吊脚楼尤为闻名,展示了古代工匠卓越的技艺和智慧。

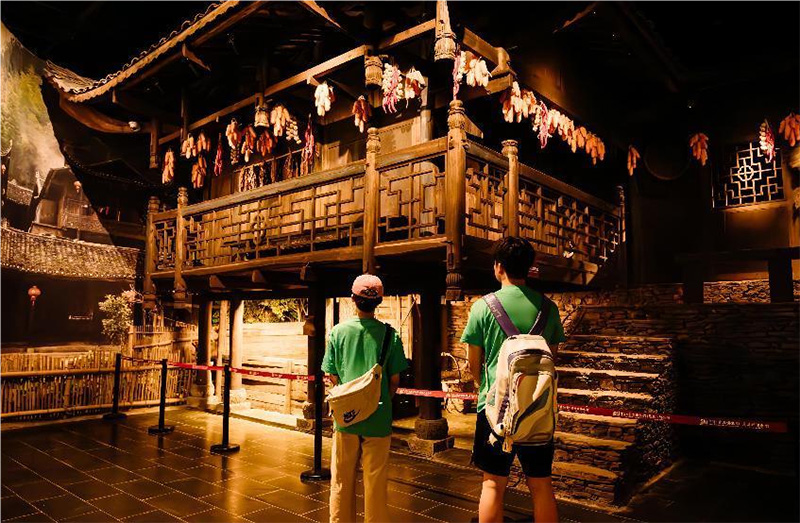

7月22日,实践团首先来到了恩施土家族苗族自治州博物馆,这是湖北省规模最大、文物藏品最为丰富的少数民族博物馆。博物馆内展示了大量有关土家族传统建筑的展品,包括吊脚楼的结构模型、图片和相关文字说明。通过这些展示,实践团成员系统学习了吊脚楼的建筑特点和文化价值。

吊脚楼作为土家族的传统建筑,以木结构为主,充分体现了当地因地制宜的建筑智慧。其结构设计独具匠心,主要分为三层:底层是架空层,通常用于存放农具或作为家禽的居所;中层是生活区域,设有客厅、卧室等功能空间;顶层则用于晾晒谷物或储存物品。吊脚楼不仅功能实用,其建筑装饰也充满了象征意义,比如屋檐下挂的风铃,用以驱邪避灾,门窗上的雕刻则讲述了土家族的神话传说与日常生活。实践团成员通过博物馆的详细介绍,初步掌握了土家族建筑的基本结构和文化背景,为接下来的实地探访打下了坚实基础。

古镇探幽,吊脚楼诉说土家故事 次日,实践团继续深入恩施,探访了被誉为“女儿城”的传统建筑群。恩施女儿城以其独特的建筑风格和浓厚的地方文化吸引了大量游客。在女儿城,土家族和苗族文化相互交融,青石板铺成的街道,四合院式的院落建筑,以及传统的中式庭院花园,无不展现出古老的风韵。实践团成员漫步在这些古建筑之间,仿佛穿越回了数百年前,亲身感受着这些建筑所承载的历史厚重感。

然而,随着旅游业的迅速发展,女儿城也面临着一些现代化与传统保护的矛盾与挑战。如何在保持古建筑风貌的同时,推动旅游业的发展,成为当地文化保护工作中亟待解决的问题。实践团成员在探访过程中,不仅感受到了古建筑的独特魅力,还深入思考了现代化与文化传承之间的平衡。

探访土司城,体验历史与建筑的交融 7月24日,实践团来到位于恩施的土司城,进一步探访这一古老的城池。土司城作为土家族历史与文化的重要载体,保留了大量古代建筑群,建筑风格严谨有序,古朴庄重。实践团成员在导游的引导下,参观了城内的标志性建筑——“九进堂”,这是土司城中最具代表性的建筑之一,以九台纵深递进的结构著称。穿越堂屋,每一扇门背后都隐藏着一段土家族的历史与故事,精美的木雕和斑驳的砖墙仿佛诉说着千年历史的变迁。

在参观过程中,实践团成员被土司城的建筑技艺深深震撼。城中的建筑多采用木质结构,青砖、青瓦相互映衬,给人一种厚重而悠远的历史感。在古建筑的廊柱和屋檐处,团队成员仔细观察到了精美的雕刻,工艺之精湛令人赞叹。通过此次探访,实践团不仅加深了对土家族建筑艺术的了解,也对其与中原汉族文化的交流与融合有了更为深刻的认识。

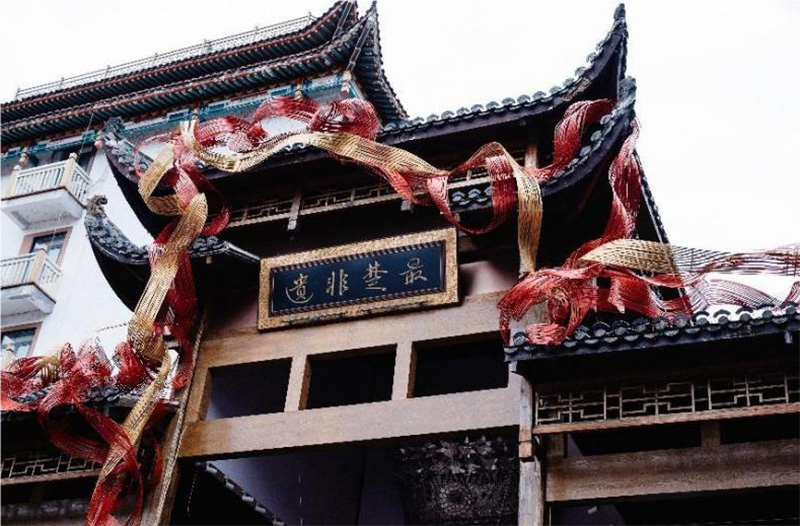

拜访非遗传承人,感受匠心技艺 7月26日,实践团驱车百余里,专程来到咸丰县,拜访了国家级非物质文化遗产传承人万桃元老师。万桃元是土家吊脚楼营造技艺的传承人,几十年来一直致力于吊脚楼建筑技艺的传承和推广。在采访中,万老师分享了自己从“唐崖工匠”成长为“荆楚工匠”的经历,他不仅精通技艺,还通过自创的技艺歌诀,使复杂的榫卯结构工艺变得通俗易懂。

万老师的工作间陈列着许多他亲手制作的吊脚楼模型和工具,这些模型不仅展示了榫卯结构的精妙,还记录了他多年坚守传承的心路历程。在万老师的指导下,实践团成员苏森阳亲身体验了吊脚楼部分结构的制作过程,深刻体会到了木工技艺的难度。苏森阳同学表示:“看似简单的推拉动作,实际上非常考验技巧和力道的控制。”

科技赋能,3D建模让古建筑“活”起来 作为信息学院的学生,实践团成员结合自身的专业优势,通过3D建模技术对吊脚楼等古建筑进行了数字化复原。实践团成员运用3D建模软件,对吊脚楼的结构进行了详细的扫描和复刻,将每一个建筑细节精准再现。通过这些三维模型,团队不仅完整保存了古建筑的原貌,还通过3D打印技术,将吊脚楼的模型实物化,使得传统文化以更为生动的方式呈现在公众面前。

这种科技与文化的结合,不仅为古建筑的保护与修复提供了可靠的技术支持,也让更多人有机会通过数字化手段,直观感受到古建筑的工艺之美。团队成员表示,通过现代技术手段,传统建筑文化得以焕发新的生命力,进一步提升了他们对文化保护与传承的信心与热情。

传承与创新,为文化保护注入新动力 此次社会实践活动不仅让实践团成员深入了解了土家族古建筑的历史文化,还通过科技手段为古建筑的保护与传承注入了新的活力。通过3D建模技术,实践团在数字化保护占建筑的同时,也为未来的研究与修复工作提供了宝贵的数据支持。科技与传统文化的深度融合,展现了新时代背景下非物质文化遗产保护的创新路径。

结语 通过这次探访恩施古建筑的社会实践活动,华中农业大学信息学院的学子们不仅体会到了土家族古建筑的精美与工匠精神,更通过现代科技的力量,为传统文化的保护与传承

贡献了自己的力量。这次活动让他们深刻意识到,文化自信来自于对传统文化的深入理解和对现代技术的灵活运用。在未来,他们也将继续以科技为桥梁,为中华优秀传统文化的传承与发展贡献力量,让更多古建筑在新时代“活”起来。

文字丨信息学院赴恩施暑期社会实践支教团 邓彦媛

摄影丨信息学院赴恩施暑期社会实践支教团 孙彧旸

排版丨信息学院赴恩施暑期社会实践支教团 刘嘉欣