在彝乡的群山之间,乡村儿童的成长既需要知识的养分,更渴望视野的翅膀。西南石油大学希冀之光志愿暑期社会实践队深知,乡村教育不应只有课本里的公式与汉字,更该有对世界的好奇、对自我的认知、对民族的认同。因此,特色课程的设计始终锚定三个核心:一是弥补资源短板,通过基础学科辅导巩固课内知识,为学业打底;二是激活内在潜能,用兴趣课程打破“应试边界”,让孩子发现自己的闪光点;三是融合地域特色,结合彝乡实际设计课程,在培养良好习惯、树立法治意识的同时,厚植民族团结的种子。

我们希望课程既能接住课本里的知识点,又能打开望向世界的窗,让彝乡孩子在多元滋养中,既扎根本土,又心怀远方,让“希冀之光”照亮他们成长的每个角落。

课程设计紧扣“年龄适配”与“生活关联”,让知识真正走进孩子心里。

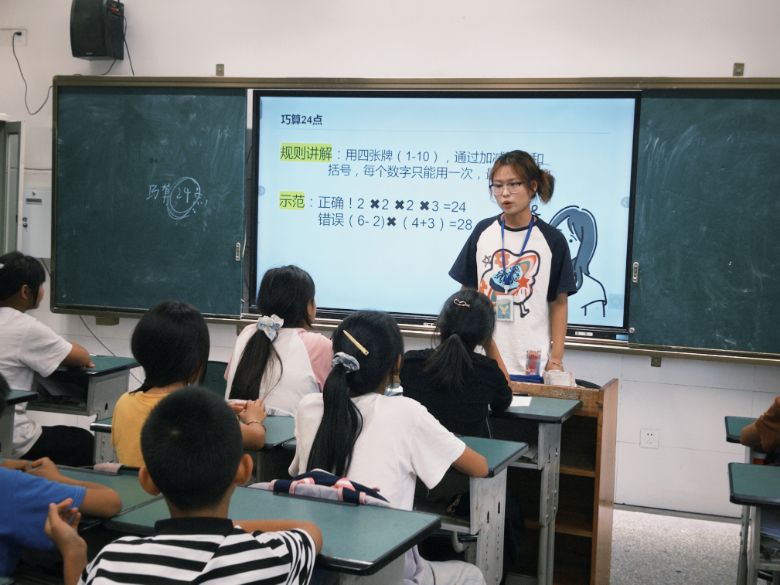

基础学科辅导拒绝枯燥:语文课上,鼻韵母在儿歌里跳动,“魔法汉字”游戏拆解偏旁部首。数学课上,钟表转盘让时间变得可触,数字游戏让孩子们充分感受数学的趣味。英语课用简单对话串联生活场景,让知识扎根日常。

兴趣课程是点燃热情的火花:美术课上,孩子们画出“我眼中的彝乡”,热闹彝族年火把节在画纸上鲜活。手工课里,剪制的冰花栩栩如生,千纸鹤载着心愿,青蛙折纸蹦跳着童趣。科普实验中,“火焰掌”的红色火苗里藏着科学奥秘,“跳舞的盐粒”随声波跳动,让孩子们惊呼“声音会跳舞”。舞蹈课上,彝族达体舞与现代舞动作交融,跳出快乐节奏。音乐课上,孩子们既沉浸地欣赏动听的音乐,也开口歌唱出最美妙的童声。体育课上,篮球乒乓球羽毛球的拍击声、跳皮筋的童谣与跳绳在空中甩动时带着的呼呼风声交织,尽情跑跳一同欢笑的汗水既溶解了学生与老师的距离,也增强了孩子们的体魄、文明了其精神。

全维成长课程更见温度:“民族大团结”课上,孩子们深感“五十六个民族五十六朵花”的包容平等团结的精神。“人生拍卖会”上,孩子们用“虚拟币”竞拍“亲情”“勇气”,懂得珍惜的分量。“爱的小纸条”里,稚嫩字迹写下“谢谢老师”,让感恩有了形状。“与蔬菜做朋友”课走进菜园,认识土豆、花椒的生长规律,明白“一粥一饭当思来之不易”。预防校园霸凌的主题课里,孩子们学会“说不”与求助。法律小课堂带孩子们知法懂法守法用法。无领导小组课上,在孩子们围绕经典辩题的激烈辩论中,逻辑与表达的能力悄悄生长。 还有诗词里的家国情怀、神话故事里的勇气密码、文物背后的文明脉络;自然观察课带孩子们认识山间草木,生理课教会女孩“月经从不可耻”,“如果情绪有颜色”的心理课教大家如何正确地调控喜怒哀乐等各种情绪;世界人文风情课里,埃及金字塔与彝乡碉楼隔空对话。

特色课程的价值,在孩子们的眼神里慢慢清晰。对彝乡孩子而言,这不仅是知识的补充:基础课让他们在新学期更自信,兴趣课让内向的孩子敢举手上台展示手工作品,民族课让“我是彝族人,也是中国人”的认同更坚定。对实践队而言,课程设计的过程也是一次深刻的成长。从调整科普实验难度到修改民族课案例,队员们渐渐懂得:乡村教育的“特色”,在于既要接上“天线”(科学、法律等通用素养),也要扎下“地线”(地域文化、生活实际)。这种“接地气”的实践,让“教育振兴”从概念变成了可触摸的行动。而对更广阔的乡村教育图景来说,这些课程是一束微光:它证明高校力量可以通过精准设计的课程,弥补资源不均的鸿沟,让乡村孩子不仅“有学上”,更“学得好”“学得快乐”。当孩子们带着课堂上的收获与向往走向未来,当民族团结的种子在童心扎根,“希冀之光”便真正成为了照亮乡村振兴之路的星火——因为最好的教育,本就是让每个孩子都能带着热爱与勇气,走向更辽阔的世界。