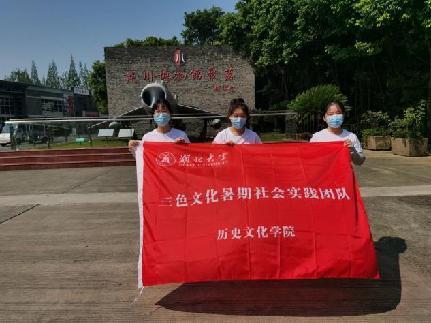

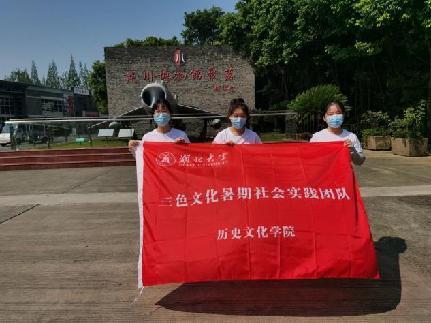

7月8日,湖北大学历史文化学院“体悟传承5.12抗震救灾精神”实践团队远赴四川成都建川博物馆参观调研。成都市建川博物馆由樊建川馆长于2005年主持建成,其中包含抗战、知青、民俗、抗震救灾等33座主题场馆。由于此次实践主题为“抗震救灾”,队员们便首要参观了“5.12抗震救灾”纪念馆,该展馆以影像资料及具体实物为载体生动重现了2008年那场规模及难度空前的抗震救灾斗争。

地震牵动着中南海,牵动着全国各族人民。一场艰苦卓绝的抗震救灾斗争在全国范围内全面展开。在危急时刻,中共中央总书记、国家主席胡锦涛赶往四川地震灾区,慰问灾区干部群众,看望奋战在抗震救灾第一线的部队官兵、公安民警和医护人员,指导抗震救灾工作。救援大军们不惜一切代价,克服一切困难最大程度地抢救了被困群众,创造出一个又一个地生命奇迹。济南军区某红军师官兵不顾余震频发的危险,连续奋战70多个小时,第一天从废墟中救出4名幸存者;解放军官兵在北川幼儿园救出3岁幼儿郎铮,当他被抬出废墟时,在担架上艰难地举起右手向解放军叔叔敬礼;武警某部在汶川奋力抢救被困群众,救出幸存者210名......

团队成员们阅览了一众图片与解说,沉浸式体会生命奇迹发生的感动,深切领会了“一方有难八方支援”的民族团结精神,更深入理解了“万众一心、众志成城、不畏艰险、百折不挠、以人为本、尊重科学”的伟大抗震救灾精神。

随后团队成员们来到了震撼日记5.12-6.12馆,馆中有数个由樊建川馆长亲自带队到地震重灾区搜集或部队、社会团体和个人捐赠的地震实物而复原的地震废墟原貌,更易增添观众对灾难的亲历感和真实感。此外,展馆也记录了人民军队、普通民众、国际救援力量积极投身抗震救灾和灾后重建的身影,这里陈列了连续奋战3天3夜、救出45名生还者的“全国抗震救灾英模”成都消防支队七中队战士肖和救灾用的衣物;“盲降”重灾区茂县的第一支空降兵小分队15勇士空降茂县用过的降落伞;第一时间深入重灾区对孩子们进行心理辅导的黑龙江中学教师林柏权的自行车及使用过物品等数百件实物.......这一件件物品都是那场灾难的亲历者和见证者,时刻警醒着每一个人......此外,还陈列了近200件以抗震救灾为主题的雕塑、书画和摄影作品,讴歌了救灾英雄,表达了人们重建家园的美好愿望。

结束参观后,团队成员们在实地调研的基础上,进行了访问咨询。“我们希望更多人记住这份历史,希望博物馆提供的不仅仅是回忆,还是对未来的深思。”博物馆工作人员说道。最后,本团队进行了线上问卷调查,并累计收到192份有效结果,从中得知更多人对纪念活动持积极乐观态度,对抗震救灾精神内涵理解更为清晰。结合如今疫情肆虐的时代背景,抗震救灾精神为更多人所传承,所体现,这是博物馆建立的初衷,也是我们实践的初衷。

习近平总书记曾言:“中华民族历史上经历过很多磨难,但从来没有被压垮过,而是愈挫愈勇,不断在磨难中成长、从磨难中奋起。”新中国以来,我们经历了许多重大地质灾害,但并没有被挫败,而是在抗震救灾实践中赓续革命精神,彰显民族精神和时代精神,逐渐形成“万众一心、众志成城、不畏艰险、百折不饶、以人为本、尊重科学”的抗震救灾精神。感谢博物馆的呈现使得这种精神更为具体生动。

正值建团百年,我们有幸参与此次社会实践活动以了解和感悟红色文化,并深刻意识到当代社会所赋予青年的历史使命感和责任感。在当今特殊的时代环境下,我们更是不能抛弃和遗忘抗震救灾精神,而是要肩负责任、坚定决心去传承这一历史接力棒。而作为时代接班人,我们也应用智慧和汗水为民族排忧解难,传承先辈精神打拼出一个更加美好的中国。

7月8日,湖北大学历史文化学院“体悟传承5.12抗震救灾精神”实践团队远赴四川成都建川博物馆参观调研。成都市建川博物馆由樊建川馆长于2005年主持建成,其中包含抗战、知青、民俗、抗震救灾等33座主题场馆。由于此次实践主题为“抗震救灾”,队员们便首要参观了“5.12抗震救灾”纪念馆,该展馆以影像资料及具体实物为载体生动重现了2008年那场规模及难度空前的抗震救灾斗争。

7月8日,湖北大学历史文化学院“体悟传承5.12抗震救灾精神”实践团队远赴四川成都建川博物馆参观调研。成都市建川博物馆由樊建川馆长于2005年主持建成,其中包含抗战、知青、民俗、抗震救灾等33座主题场馆。由于此次实践主题为“抗震救灾”,队员们便首要参观了“5.12抗震救灾”纪念馆,该展馆以影像资料及具体实物为载体生动重现了2008年那场规模及难度空前的抗震救灾斗争。