为促进中华优秀传统文化的传承与发展,及进一步了解转花灯这一省级非物质文化遗产,湖北汽车工业学院机械工程系“探寻古耿文化小队”暑期设实践调研团于7月26到山西河津僧楼镇李家堡,同花灯传承人李怀俊爷爷进行访谈。 河津转花灯流行于僧楼镇马家堡、李家堡村,是一种民间社火表演形式,多在元宵节前后夜晚活动。转灯起源于清光绪年间,系当地民间艺人根据风车原理研制而成,其制作工艺包括编制、剪纸、裱糊、仿生、木工装饰等步骤,涉及几何、舞蹈美学、动力、热力等多种学科原理,起初只有单转或双转,后逐渐发展到几个、十几个、几十个花灯同时在一个灯架上转动。 转灯制作先用竹子扎成骨架,葵花杆做灯身主体,用麻纸糊成各种花灯,另用厚纸糊成4-5个风轮,安装在每个花灯的中心,灯面上饰以各种剪纸图案。灯的空心处穿一转轴,轴外固定一燃烛柱,使烛光保持平稳达到灯转烛不动的效果。灯架的顶端再饰一雉尾和纸绣球、风哨等,使灯在转动时有色有声,引人注目。表演时,队伍雄壮,有时多达数百人,艺人们各持一灯架,身穿马童装,头扎英雄巾,佩戴马铃,劲吹—口哨,碎步行进。队首由一人持火球向导,整个表演锣鼓震天,唢呐嘹亮,灯光绚丽辉煌,蔚为壮观。 河津转灯工艺是由风车仿生而来,它熔剪纸、裱糊为一体,集数学、力学诸原理于一身,匠心独运,精巧非常。现今,转花灯艺术已退出了历史舞台,逐渐成为一种装饰品和收藏品,但转花灯的艺术价值和文化意义更值得现代人去思考。 李怀俊爷爷和我们分享了他与转花灯之间的故事。李爷爷一家世代传承花灯,李爷爷从小开始学习转花灯,他说在他小时候看着他爸爸和叔叔制作着一个个花灯后慢慢自己也爱上了制作花灯,日复一日,年复一年,随着年龄的增长李爷爷的花灯水平也越来越高超了。并为了花灯这一技艺的传承,李爷爷花费十多年的时间将自己及村民的转花灯的感悟及花灯的影响和发展写在书里,并免费教孩子们学习花灯,极大地促进了花灯这一传统文化的传承。

上图为李怀俊爷爷给我们团队成员看花灯表演图片

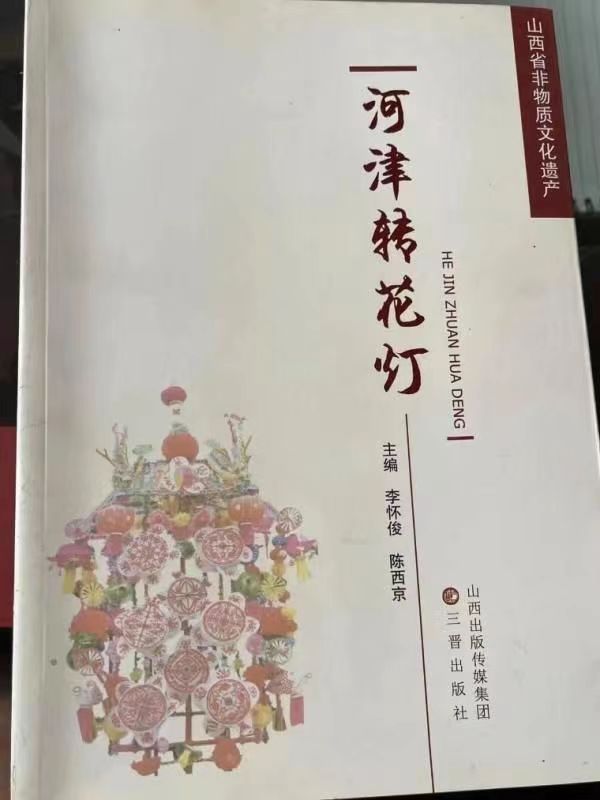

上图为李怀俊爷爷写的有关转花灯书籍

上图为我们团队成员阅读李爷爷的书籍

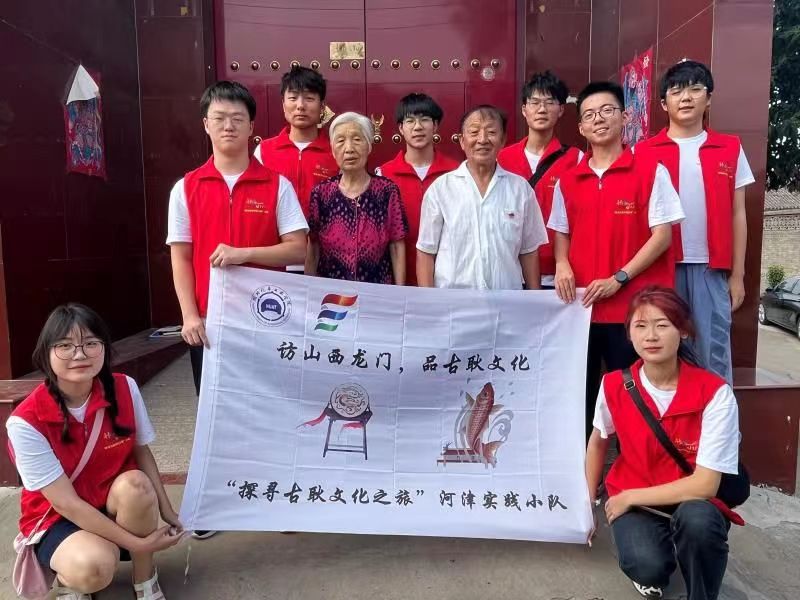

上图为团队成员及传承人的合影